Vom menschlichen Gehirn inspirierte Chips bringen künstliche Intelligenz (KI) aus dem Rechenzentrum direkt an den Ort des Geschehens – und ermöglichen autonome Entscheidungen in Echtzeit. Doch um dieses Potenzial zu entfalten, muss die zugrunde liegende Infrastruktur von Grund auf neu gedacht werden.

Stellen Sie sich eine Drohne vor, die mit insektenähnlichen Reflexen durch ein Lager fliegt. Oder eine Prothese, die sich unmittelbar an Bewegungen ihres Trägers anpasst. Diese Szenarien sind keine ferne Zukunftsmusik – sie sind bereits Realität. Möglich wird das durch neuromorphes Computing: eine neuartige Hardware-Architektur, die das menschliche Gehirn imitiert.

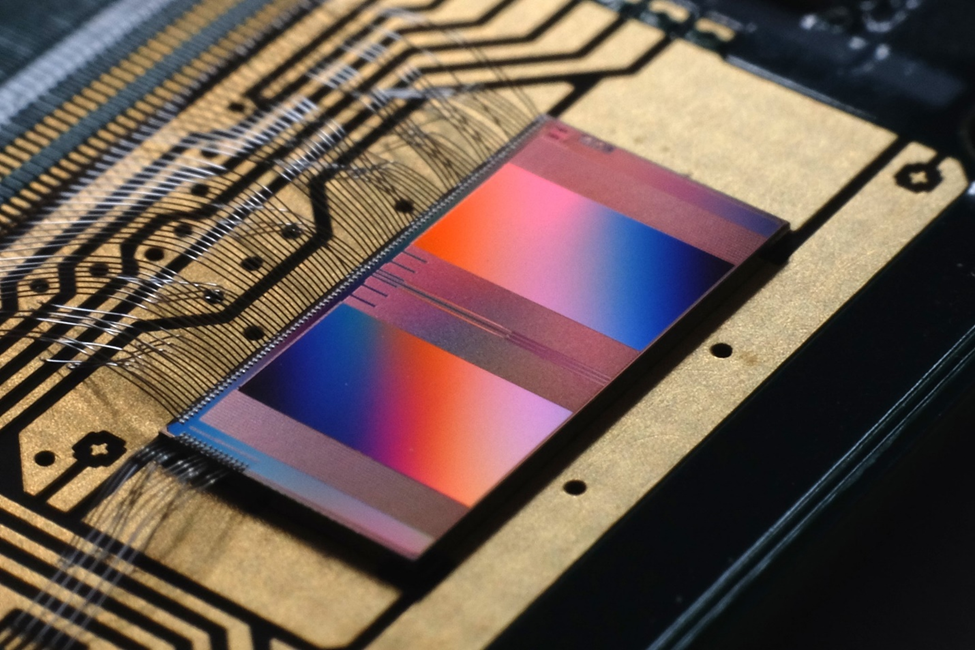

Statt mit klassischen Rechenmodellen zu arbeiten, nutzen neuromorphe Chips sogenannte Spiking Neural Networks (SNNs), bei denen – wie in der Biologie – nur bei relevanten Signalen Rechenprozesse ausgelöst werden. Anders als traditionelle CPUs oder GPUs, die Speicher und Verarbeitung trennen, integrieren neuromorphe Systeme beide Komponenten in einem Chip – für parallele, effiziente Verarbeitung (siehe Abbildung 1).

Das Ergebnis: deutlich reduzierter Stromverbrauch, extrem niedrige Latenzzeiten und kompakte Bauformen – ideal für mobile, dezentrale oder energieempfindliche Umgebungen. Angesichts des prognostizierten Wachstums der globalen Edge-Infrastruktur auf 261 Mrd. USD im Jahr 2025 und bis zu 380 Mrd. USD im Jahr 2028, gewinnt dieser Ansatz zunehmend an Bedeutung.

Abbildung 1.Neuromorphes Rechenzentrum auf einem Chip: Der BrainScaleS-2 ist ein einzelner neuromorpher Chip, der als Plattform für neuromorphe Rechenanwendungen dient. Er steht exemplarisch für eine neue Generation von Hardware, die das Zusammenspiel von Speicher und Verarbeitung auf einem einzigen Baustein ermöglicht. Quelle: Neuromorph Open.

Wie neuromorphes Computing funktioniert

Neuromorphe Chips eliminieren den sogenannten Von-Neumann-Engpass, der entsteht, wenn Daten ständig zwischen getrennten Speicher- und Verarbeitungseinheiten übertragen werden. Stattdessen erfolgt die Datenverarbeitung asynchron und ereignisbasiert – also nur, wenn sich der Eingangssensor ändert. So wird unnötige Rechenleistung vermieden und der Energieverbrauch kann im Vergleich zu herkömmlichen Chips um bis zu 100-fach reduziert werden.

Ein Beispiel: Der Chip Intel Loihi simuliert über eine Million Neuronen mit gerade einmal 70 Milliwatt. Klassische GPUs benötigen dafür mehrere Watt – oder sogar Kilowatt – was ihren Einsatz in mobilen oder entlegenen Anwendungen stark einschränkt.

Vorteile des neuromorphen Computings

Diese Technologie ist kein inkrementelles Update, sondern ein fundamentaler Wandel in der Art, wie KI an der Peripherie funktioniert:

- Extrem niedriger Energieverbrauch

Neuronen feuern nur bei Bedarf – das senkt den Leerlaufverbrauch drastisch. - Ultra-niedrige Latenz

SNNs ermöglichen Reaktionszeiten unter 100 ms – ideal für Robotik und Echtzeitanalysen. - Parallele Verarbeitung

Mehrere Sensordatenströme können gleichzeitig verarbeitet werden, ohne Engpässe. - Robust gegen Störungen

Neuromorphe Systeme verarbeiten auch unvollständige oder verrauschte Daten zuverlässig. - Kompakte Bauform

Geringerer Strom- und Kühlbedarf ermöglichen Edge-Einsätze ohne sperrige Infrastrukturen.

Gemeinsam ermöglichen diese Merkmale autonome, energieeffiziente KI-Lösungen außerhalb klassischer Rechenzentren.

Anwendungsfelder neuromorphen Computings

Gesundheitswesen

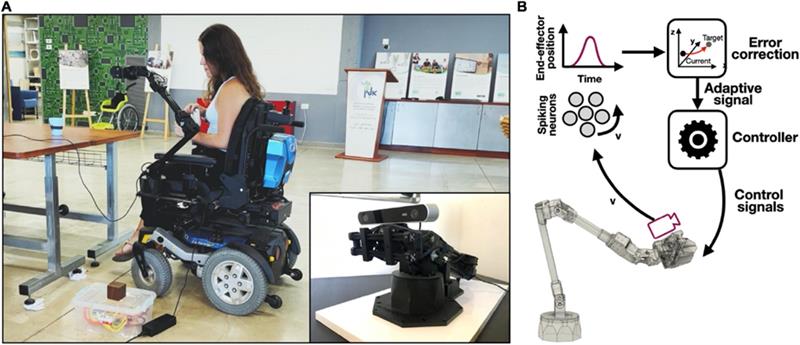

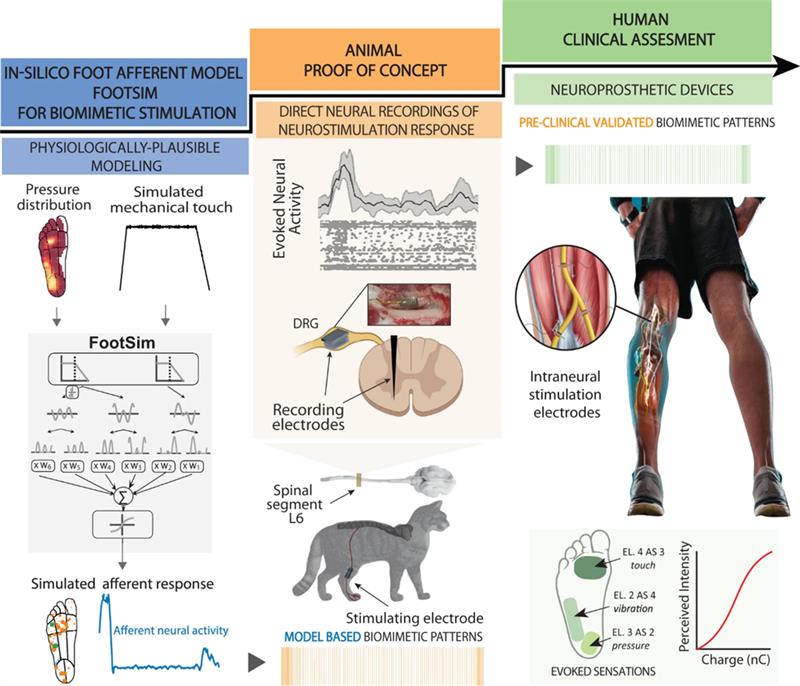

Chips wie Intel Loihi werden bereits für Echtzeit-EKG-Auswertung oder adaptive Prothesensteuerung getestet. Plattformen wie SpiNNaker und BrainScaleS zeigen, wie hirnähnliche Verarbeitung medizinische Anwendungen revolutioniert. Auch in Gehirn-Maschine-Schnittstellen erzielen neuromorphe Systeme beeindruckende Ergebnisse.

Darüber hinaus könnten SNNs bei molekularen Simulationen oder Protein-Faltung helfen, Energie und Kosten in der Medikamentenentwicklung deutlich zu senken.

Abbildung 2.Anwendungsbeispiel neuromorpher Steuerung in der Robotik: Bild A (links): Prototyp eines rollstuhlmontierten Roboterarms, gesteuert durch ein neuromorphes System – demonstriert von Forschungsautor Yuval Zaidel. Bild B (rechts): Steuerarchitektur mit Spiking-Neuronalen Netzwerken, die Daten aus einem Beschleunigungssensor verarbeiten, um die Position des Arms in Echtzeit anzupassen. Quelle: Frontiers | Adaptive Control of a Wheelchair-Mounted Robotic Arm Using Neuromorphically Integrated Velocity Signals and Online Learning

Klimamodellierung und Physik

Am CERN ermöglichen neuromorph-inspirierte Sensoren die Verfolgung hochfrequenter Partikel in komplexen Umgebungen. Die Sandia National Laboratories setzen ähnliche Technologien ein, um energieeffizientere Klimasimulationen durchzuführen – bisher ein Bereich für Supercomputer.

Robotik & IoT

Das MIT demonstrierte mit dem Grasping Neural Process einen Roboterarm, der auf 1.000 Geometrien und 5.000 Objekte trainiert wurde – mit zuverlässiger Objekterkennung in dynamischen Szenarien.

Kameras auf Basis dynamischer Bildsensoren (DVS) – inspiriert vom menschlichen Auge – ermöglichen Drohnen, überfüllte Räume mit insektenhafter Präzision und minimaler Latenz zu durchqueren.

Abbildung 3.Entwicklung einer somatosensorischen Neuroprothese – ein dreistufiger Ansatz: 1. Simulation: Computermodelle zur Nachbildung der sensorischen Reaktion des Nervensystems auf Berührungsreize (blaues Segment). 2. Präklinische Tests: Tierstudien zur Validierung neurostimulatorischer Strategien, insbesondere im Bereich des dorsalen Wurzelganglions (DRG) (oranges Segment). 3. Klinische Studien: Erprobung am Menschen zur Bewertung von Sicherheit, Wirksamkeit und Alltagstauglichkeit der Technologie (grünes Segment). Quelle: Nature Communications.

Cybersicherheit & Finanzen

IBM testet SNNs zur Betrugserkennung im Zahlungsverkehr. Solche Systeme benötigen weniger Trainingsdaten, passen sich schnell an neue Bedrohungen an und liefern dennoch hohe Erkennungsraten.

Was die Infrastruktur jetzt leisten muss

Neuromorphe Systeme benötigen maßgeschneiderte Infrastruktur. Es reicht nicht, bestehende Systeme inkrementell zu erweitern. Vielmehr braucht es Lösungen, die:

- auf wechselnde Workloads reagieren,

- kompakte Bauformen unterstützen,

- hohe Wärmeflüsse lokal abführen,

- und eine flexible Energieversorgung bieten.

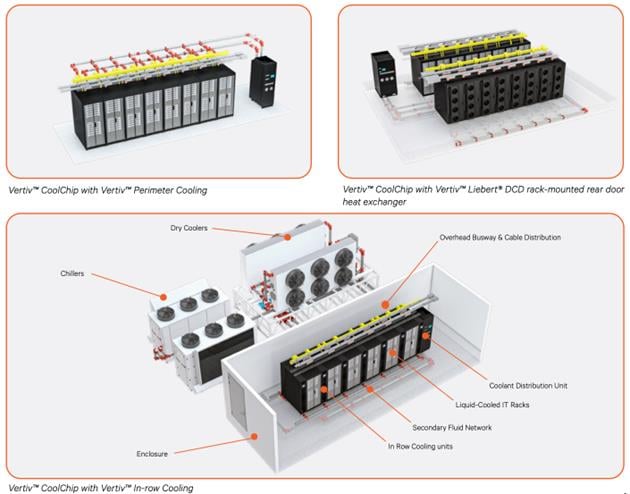

Beispielsweise erlaubt Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung eine effektive Wärmeabfuhr direkt an der Quelle. Der Vertiv™ CoolChip kombiniert Flüssigkeits- und Luftkühlung und sorgt so für stabile Leistung bei minimalem Energieverbrauch.

Auch intelligente Stromversorgung ist essenziell: Sie muss schnell auf Lastspitzen reagieren, ohne überdimensioniert zu sein – aus Gründen der Effizienz und des Platzbedarfs.

Schließlich braucht es auch neues Denken im Betrieb: Spiking-Modelle funktionieren völlig anders als klassische KI-Pipelines. IT-Teams müssen lernen, mit asynchronen Architekturen umzugehen und dynamische Lasten zu beherrschen.

Abbildung 4.Modulare Infrastrukturlösungen für Edge-Workloads: Vertiv™ Infrastructure Solutions – ausgestattet mit Vertiv™ CoolChip-Technologie – kombinieren Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung mit flexiblen, luftseitigen Kühlstrategien. Diese modulare Architektur ist speziell darauf ausgelegt, anspruchsvolle High-Density-Workloads wie neuromorphes Computing am Netzwerkrand effizient und skalierbar zu unterstützen.

Was jetzt zählt: Vorbereitung auf das Kommende

Neuromorphes Computing ist längst Realität. Es beeinflusst schon heute Sektoren wie Robotik, Gesundheit, Physik und Sicherheit. Was fehlt, ist die passende Infrastruktur.

Wer KI-Anwendungen an der Edge realisieren möchte, muss jetzt handeln:

Rack-Dichte, thermisches Design und Stromreaktionsfähigkeit sind dabei genauso entscheidend wie die Kompetenzentwicklung in einem Feld zwischen Neurowissenschaft, Systemdesign und Technik.

Die Zukunft der Edge-KI entscheidet sich nicht allein im Chip – sondern in der Infrastruktur, die ihn trägt.

Besuchen Sie den Vertiv™ AI Hub und entdecken Sie skalierbare, energieeffiziente Infrastrukturlösungen für neuromorphe KI – am Netzwerkrand, in Echtzeit, bereit für den nächsten Technologiesprung.